事实上,不只是强脑科技,在近些年崛起的中国科创企业中,一直存在着一种反资本的叙事情节。比如DeepSeek创始人梁文峰公开表示拒绝融资和盲目商业化,再比如全球无人机的领头企业大疆迟迟未上市,创始人汪滔表示自己“只想把产品做好”。这种现象也引发了我们的一个思考——随着以“杭州六小龙”为代表的新生代科创企业走上了科技突破与商业应用的交界点,它们如何在“扩张”和“极客”之间找平衡?本文试图探讨这个问题。

“在科创企业的发展过程中,或许唯有那些既能驾驭资本洪流、又不忘极客初心的企业,才配得上‘踏碎凌霄’的终局。”

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

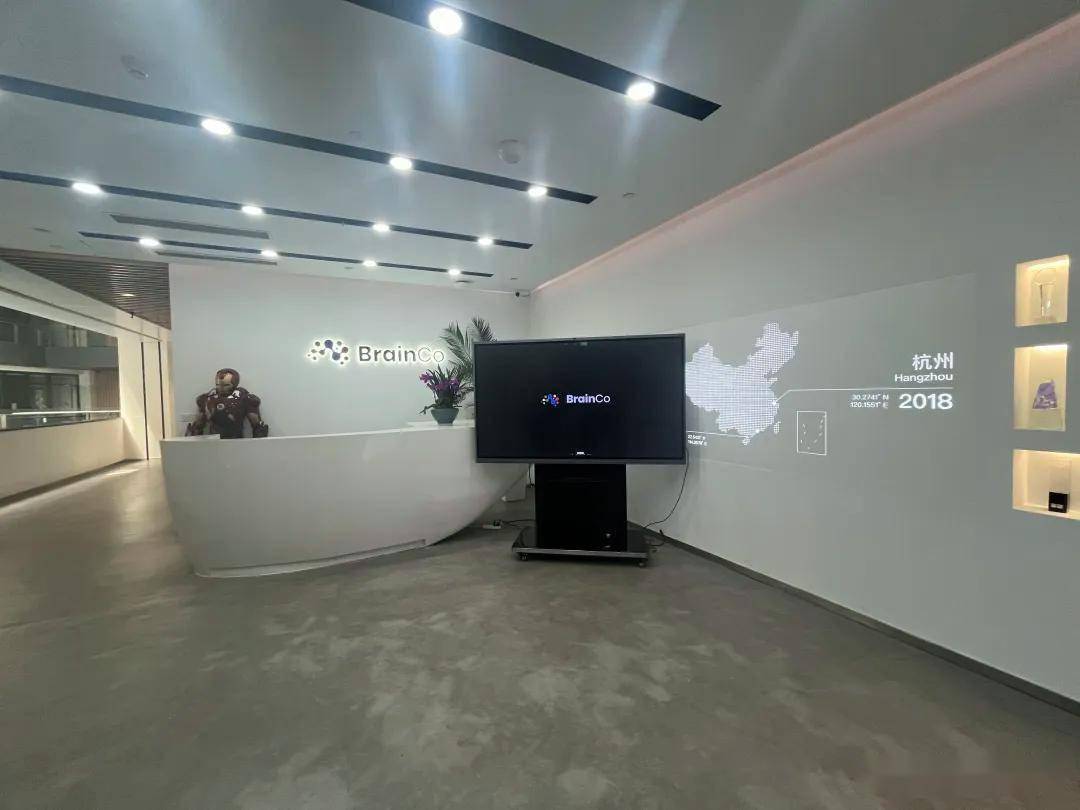

杭州市余杭区人工智能小镇1幢楼,进大门向左转,上二楼,就是强脑科技的所在地。

它是“杭州六小龙”中唯一一家做脑机接口的企业。脑机接口,指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接,实现脑与设备的信息交换,是一种变革性的人机交互技术。因为其中之技术和概念相对而言专业程度更高,它也被视作是“六小龙”中最神秘的一家企业,在国际上与马斯克的“Neuralink”相提并论。

强脑科技

图源:小巴拍摄

在交流的过程中,其创始人韩璧丞表示目前自己的工作重心,一方面是研发,另一方面就是严格筛选面试者。今年,强脑科技在其微信公众号接连发布两次招聘信息,其中核心主题都是“寻找真正的极客”。

极客是美国俚语Geek的音译,这个词含有智力超群和努力的意思。当下,极客更多是指在互联网时代创造全新的商业模式、尖端技术与时尚潮流的人。在科创企业中,“极客”也被视作企业的一条重要的生命线。

释义中已然表达了“极客团队”或者说“极客企业”的内在特征——小而精而美,是由少数极聪明的人组成的极聪明的组织。所以强脑科技目前对外释放的职位也很少,BOSS上在招的职位数量不超过20个。

但这种要求就与企业扩张形成了天然的矛盾。“极客精神”代表的是专注、创新和技术驱动,而“扩张”则意味着规模化和商业化。

在目标冲突上,极客精神追求“技术极致”,需要长期投入和试错空间;扩张要求“规模化盈利”,强调短期效率和标准化复制。

强脑科技机械手臂

图源:小巴拍摄

在资源分配上,极客需要企业将资源倾斜给研发、试验和容错机制;扩张则要求资金、人力优先服务于销售、渠道和用户增长。

这就好比一辆车的油门(扩张)和刹车(极客精神),踩得太猛会失控,踩得太轻又会停滞,企业必须在两者间找到“踩油门时还能稳住方向盘”的节奏。

今年以来,以“杭州六小龙”为代表的中国新生代科创企业加速崛起,它们在加速吸纳新鲜血液的过程中,也走上了“极客”与“扩张”的平衡木。

在扩张中脱轨?

2025年初,宇树科技在春晚上因跳秧歌的机器人出圈后,其随即向市场释放了明显的扩张信号。

3月5日,其全资持股的一家新公司落地深圳。宇树科技成立于2016年,天眼查显示,它目前持有四家全资持股公司,除了杭州宇树机器人有限公司成立于2019年,其余三家子公司均在近半年成立,分别位于北京、上海以及深圳。半年内,在中国一线城市连落三子,这种行动被外界视作宇树规模化扩张之路的开端。

杭州2025年“起跑春天”招聘会

这些岗位的核心职能是推动业务增长、维护企业形象、保障用户满意度。宇树的岗位需求透露出了其技术落地野心:不再满足于春晚机器狗的流量狂欢,而是要将四足机器人应用于现实场景,成为能赚钱的“商品”。

同样是具身智能领域的明星企业,2023年才成立于上海的智元机器人早已率先开启了规模扩张。

但问题是,企业规模扩张并非简单的人力资源堆砌,它还意味着公司组织架构和管理模式的转变。当团队规模快速增长,任何一个管理盲区、战略抉择失误,都可能让看似辉煌的增长曲线瞬间演变为系统性崩盘的导火索。

曾经“自动驾驶第一股”图森未来就在扩张过程中摔得鼻青脸肿。图森在2021年赴美上市后,市值一度高达160亿美元。但由于急于推动L4级自动驾驶卡车全球化布局,中美团队规模迅速扩张至2000人。随后,公司管理层分歧激化、权斗频繁、内部混乱,致使研发和管理效率严重下滑。

2018年的图森未来无人驾驶卡车

其商业化进程也陷入停滞。2023年,公司累计营收不足1900万美元,净亏损达2.49亿美元,现金流持续恶化。由于技术落地无望,图森被迫转向AIGC和游戏领域,但因缺乏行业经验再次失败。

中美关系的变化则成为图森未来走向失败的“外患”。为了迎合美国资本市场,图森未来接受CFIUS审查并切割中美业务,但因涉嫌商业机密泄露遭美国法院临时限制令,叠加退市压力,最终被迫退出美国市场,市值仅剩1.13亿美元。

从全球首个IPO的无人驾驶明星,到股价跌去99%、创始人出走、团队解散,图森只用了3年。

这是一个在扩张中脱轨撞车的创业故事,典型又沉痛。

极客的困局

技术是科技企业最重要的“护城河”, 因而护卫“极客基因”对科创新生代企业来说,地位可能重于扩张。

为了保持技术的纯粹,很多企业会固守小而美的“极客”本性。

案例如强脑,也如深度求索。

自2023年5月成立以来,DeepSeek将团队一直控制在150人左右的规模,通过精英化策略提升人才密度。在今年收获现象级爆火,资本排队上门求融资,但DeepSeek依然我行我素,不上市、不融资。放出来的招聘需求也极为克制。

在组建核心团队时,他们甚至录用了多名尚未毕业的博士生,其中80%成员都拥有顶级学术竞赛的获奖经历。但仅仅拥有顶级大脑是不够的,还需要一套能够“驾驭”大脑的管理方式。DeepSeek给出的答案恰好与2500年前的老庄思想不谋而合,即无为而治。

图源:深度求索官网

在梁文峰看来,“创新往往都是自己产生的,不是刻意安排的,更不是教出来的”。所以DeepSeek实行了一套“三无政策”:无固定团队、无汇报关系、无年度计划。以极致的扁平化管理模式,彻底颠覆了传统企业的科层架构。

同时公司还废除了KPI考核,连岗位分工都是在工作中自然形成。即便是当下的梁文峰,他的日常工作依然是读论文、敲代码,与一般的工程师无异。

正是这样一个没有KPI、不设层级,甚至允许博士生带着没写完的论文来上班的极客型组织,不仅让DeepSeek仅用1814个H800就支持了约2500万DAU会证伪算力需求,也让微软、亚马逊争相接入其开源生态。

同为“杭州六小龙”,游戏科学更是极客基因的“卫道士”。去年,游戏科学因3A游戏大作《黑神话:悟空》震惊全球游戏圈。游戏科学成立于2014年,初始团队只有7人。《黑神话:悟空》上线时,参与项目的游戏科学团队人数也不过140人。这一数字和传统游戏大厂动辄数百人的开发团队形成了鲜明对比。

然而在企业的商业化运营中,坚守“极客”并不容易,作为AI时代的新极客“教父”,OpenAI已经率先遭遇了资本压力。

OpenAI在创立初期给自己的定位是非营利性研究机构,凭借不足百人团队开发出推动人类科技发展进程的GPT系列模型。其核心策略正是“工程师主导决策+极简架构”。

但是随着其开发的大语言模型投入市场,用户快速增长,且对模型迭代的需求愈发明显,OpenAI的运营成本快速上涨。技术理想主义与商业现实的矛盾也愈演愈烈。

2024年OpenAI营收37亿美元,但亏损50亿美元。GPT-5一次为期6个月的训练仅计算成本就高达约5亿美元,最后训练成本很可能超过10亿美元。除了科研成本,还有人力成本。OpenAI从创始团队仅11人,到今天员工数量约1500人,人力成本支出可能达到15亿美元。

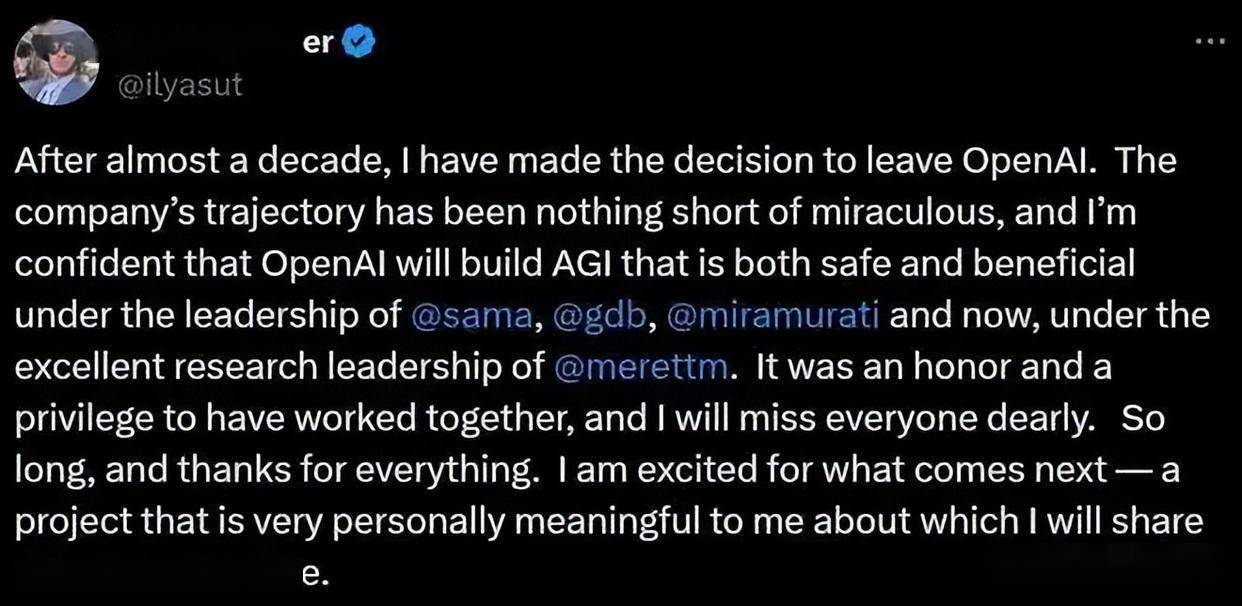

除了技术挑战和成本压力,以非营利模式为根基而成立的OpenAI在逐渐转向商业化的过程中,内部也愈发动荡。2024年,超过20位关键高管、研究人员和长期员工离开了OpenAI。

OpenAI联合创始人Ilya宣布离职

技术和商业博弈

在科技企业的商业史中,企业的战略抉择似乎始终是一场关于“技术理想”与“商业现实”的博弈。

“实验室”和“市场”终究不同,在以盈利能力为目标导向的商业世界中,随着企业商业化程度加深,组织框架扩大,必然要招揽更多“非极客”人士的加入。

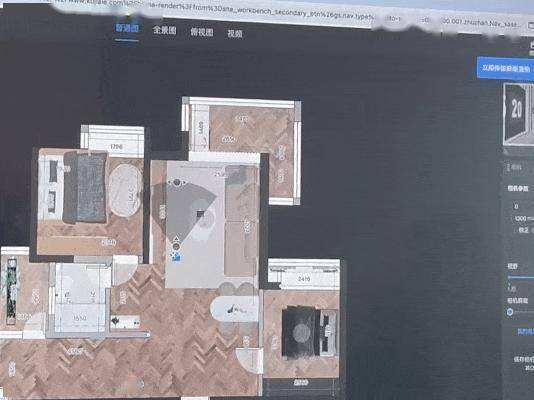

以“杭州六小龙”之一的群核科技为例,这家公司成立于2011年,截至2024年9月30日,群核科技研发团队拥有615名人员,占员工总数的44.3%。无论是研发人数还是员工总数,基本上是其他五小龙员工数量之和。

其核心的商业产品包括空间设计软件酷家乐、海外版产品Coohom,以及群核空间智能平台SpatialVerse。这些产品在2023年为其带来了6.64亿元的营收。2024年,群核科技的平均月活跃访客数为8630万名。

空间设计软件

图源:小巴拍摄

今年2月14日,群核科技向港交所递交上市申请,拟于香港主板上市,这也是“六小龙”中首个谋求IPO的公司,摩根大通、建银国际为其联席保荐人。但从招股书来看,群核科技目前的核心困境之一是盈利能力。此前,群核科技经历过11轮融资,融资总额约为20亿人民币。但截至2024年9月末,群核的现金及现金等价物已仅余2.00亿元。

换言之,快速变现技术,获得现金流成了群核当前的重要任务。4月初,小巴也同时参访了群核科技,过程中明显感受到了其对“盈利”的渴望。

在楼内某一层(推测是销售部或者营销部所在区域)的电梯厅,四方墙壁上挂着的是员工的“销售成绩单”。员工的单人海报,按照“销售冠军、亚军、季军”“成交额环比增长”等指标,张贴在显眼的位置,大红底配上金字,颜色鲜亮,引人注目。

春招季,群核仅在boss直聘这一个软件上就释放了超过360个招聘需求,除了技术、产品外,销售人才也是招兵买马的重要对象。

但在这种职位释放中,如何在组织中保留“技术浓度”,可能是摆在扩张之路上的一道难题。

新的共生模式

从互联网时代进化到AI时代,从大洋彼岸的硅谷到创新涌动的杭州,无数企业已经用自己的“踩坑”经历验证了,过度追求“大”将扼杀创新。

即便是人类历史上最伟大的科技公司之一,时至今日的谷歌也仍旧在为保持创新活力而“挠头”。

2004年,谷歌为了让员工拥有自由探索的空间,推出了“20%时间”政策。说白了就是让员工拿出工作时间的20%来探索自己感兴趣的领域,光明正大地“不务正业”。Gmail、Google News、Google Now这些划时代的产品都是这一制度的创新成果。这背后的管理哲学其实很简单:把员工当创客,而非螺丝钉。

但在员工规模不断扩大,公司组织架构逐渐复杂的今天,这个鼓励创新的制度逐渐变味了。近年来,谷歌逐渐弱化了这一概念,由此孕育出的创新成果也寥寥无几。一些员工认为这一制度变成了“自愿加班”,参与度大幅下降。

但纯粹依赖“小”又难以形成商业势能。

比如智能手表先驱Pebble,它成立于2012年,是全球首款众筹的智能手表品牌,生产的智能手表被美国科技媒体《商业内幕》评价为“2014年度最具创新力的十大设备”之一。其后,它接连拒绝了手机大厂Citizen高达7亿4000 万美元的收购价格,英特尔7000万美元的收购邀约,坚持独立运营。但最终却因跟不上消费变化,产品定位出错,败给了苹果的Apple Watch。

后人如何绕过前人踩下的“坑”,找到新的商业模式,来解决“极客”与“扩张”,“大”与“小”的问题,是新的商业时代的考验。

答案或许正在发生。当下,大公司与小企业正在以一种全新的方式进行深度耦合。

腾讯元宝自2025年2月接入DeepSeek大模型后,通过微信生态导流与高频功能迭代,在35天内实现日活用户增长超20倍,并于3月登顶应用商店免费榜。

而DeepSeek则依托生态伙伴的多场景真实调用数据,通过MoE架构优化与动态路由机制,在技术迭代中实现模型推理效率提升40%。

腾讯元宝接入DeepSeek

亚马逊云服务与Stability AI联姻,让开源 Stable Diffusion成为电商图片生成的标配;甚至连NASA都开始与SpaceX的极客团队共享火箭设计图纸。

这种“技术换生态”的共生模式,正在改写“大鱼吃小鱼”的传统剧本。

管理学家查尔斯·汉迪说:未来的组织既要像蜜蜂一样敏捷,又要具备大象的力量。

或许就像《黑神话:悟空》中那句经典台词:“我要这天,再遮不住我眼”——在科创企业发展中,或许唯有那些既能驾驭资本洪流、又不忘极客初心的企业,才配得上“踏碎凌霄”的终局。

主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏