而在大洋彼岸,美国的龙飞船却能实现多次重复使用,这让不少人感叹:这钱,是不是真的白烧了?

揭秘天价数字:一次性真的更贵?

“4.8亿vs3.5亿”,单看这组数字,似乎龙飞船贵得多。但当“可重复使用3次”这个标签贴上去,不少人开始掰着指头算:龙飞船平均下来一次才1.6亿,这不是血赚吗?

其实这道数学题没这么好算。首先,4.8亿是龙飞船每次发射的价格,不是三次总价。而且,回收过程中的各种成本可不是小数目:特制的防护系统、精密的降落装置、专业的打捞团队,还有落地后大规模的维修保养…

这些隐形支出加起来,怕是要让不少人咂舌。

“回收派”vs“一次性派”:各有各的道理

其实,选择“一次性”还是“可回收”,背后是两种完全不同的技术路线。

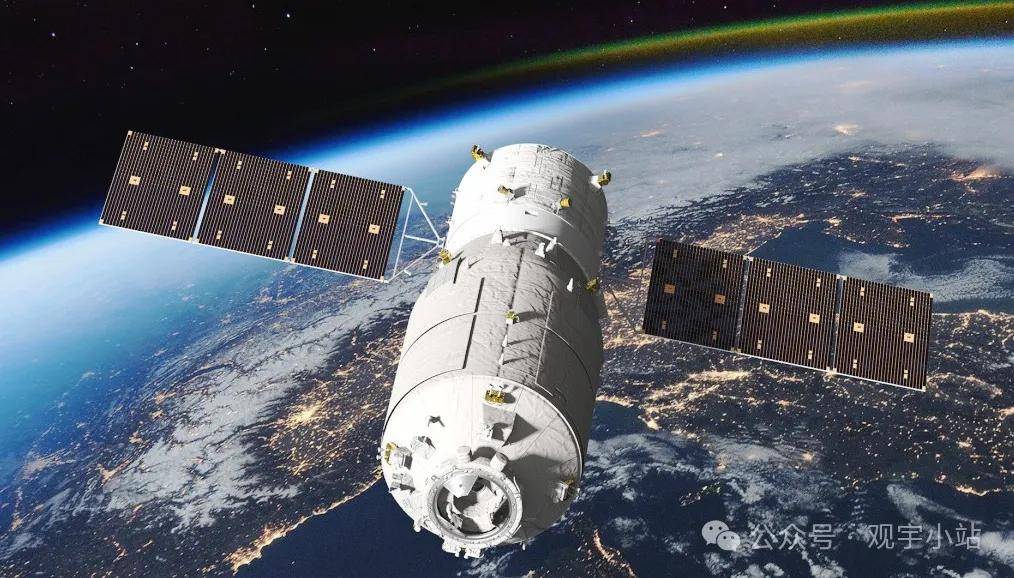

天舟七号走的是“精简路线”:不考虑回收,意味着可以省去大量防护系统,专注于提高运载效率。这次任务中,它不仅携带了260多件货物,还把对接时间缩短到了3小时,效率直接翻倍。

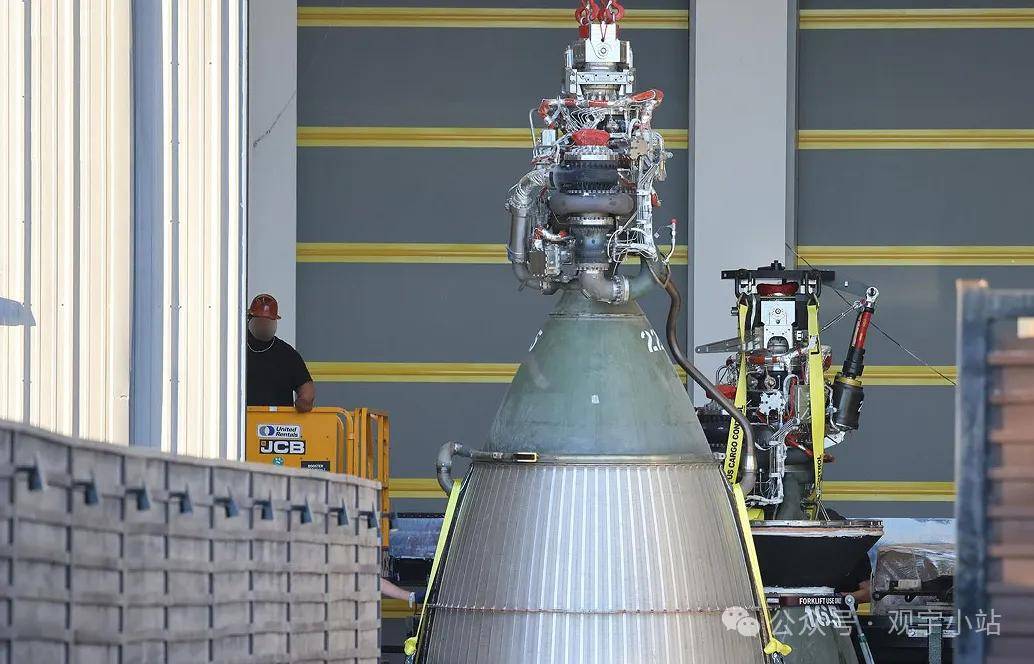

而龙飞船则是“全副武装”:为了安全回收,它配备了数十个发动机、特制的耐高温外壳(能抗1600℃高温!),还有多重降落伞系统。

回收之路:并不是想收就能收

说到这里,可能有人要问:既然美国能收回来,为什么我们不学?

实际上,这事儿真没那么简单。首先是技术门槛:龙飞船引以为傲的回收技术,其实源自前苏联的研究成果。即便如此,目前的重复使用次数也很有限,一级火箭最多16次,飞船本身也就3次。

其次是风险问题:货运飞船返航时可能带回太空垃圾,这可不是开玩笑的。就像你绝对不希望一块不明金属从天而降,砸在自家屋顶上吧?

中国放大招:未来已来

可能有人觉得中国是不是在航天领域落后了?

中国最近试验成功的昊龙货运航天飞机,可是个了不起的家伙。它不仅可重复使用次数比龙飞船多,还能像普通飞机一样在跑道上降落,连降落伞都不需要。这可是连美国和苏联都没搞定的技术!

而且,中国在航天器热防护材料方面也取得了重大突破。就拿实践19号卫星来说,用上了新型树脂基复合材料,既能扛高温,重量还更轻,简直是神器级别的存在。

回到开头的问题:3.5亿“烧掉”值不值?答案已经很明显了。在航天领域,有时候看似“浪费”的选择,可能恰恰已经是最经济的方案。更重要的是,中国航天正在走出自己的路:既有务实的“一次性”方案,也有创新的可重复使用技术。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏