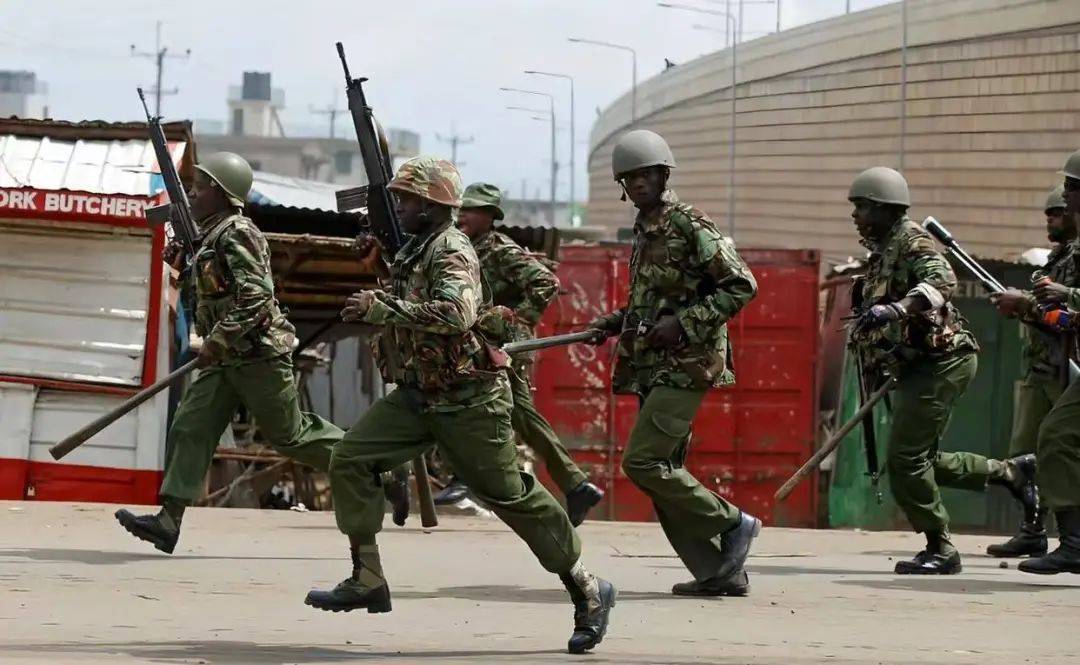

2025年3月,西非内陆国家尼日尔的一纸驱逐令,将中尼两国长达20余年的能源合作推至风口浪尖。军政府以“薪资差距过大”“歧视性经营”为由,要求中石油、津德尔炼油厂等企业的3名中国高管48小时内离境,并查封相关账户、吊销中资酒店执照。

这一决定的直接后果是:

石油产业链瘫痪:中企运营的炼油厂占尼日尔90%成品油供应,输油管道每日输送8万桶原油,账户冻结导致生产停滞,尼日尔从“产油国”沦为“缺油国”。

油价飙升300%:柴油价格从每升0.6美元暴涨至2.4美元,运输成本激增,工厂停工,失业潮涌现,社会动荡风险加剧。

电力危机:尼日尔电力依赖燃油发电,炼油厂停摆后多地陷入黑暗,进一步瘫痪经济。

尼日尔的“后悔”与“示好”:短短两周内,军政府态度急转,试图通过外交渠道与中方重启谈判。然而,这场博弈的代价已难以估量。

尼日尔政府的行动看似突发,实则植根于复杂的国内外困局:

1. 经济掠夺与债务危机

赖账4亿美元贷款:2024年,尼日尔因财政危机从中石油获得4亿美元预付款贷款,到期后无力偿还,转而通过驱逐施压迫使中方“免除债务”。

资源民族主义抬头:军政府以“资源主权觉醒”为名,要求将原油分成比例从15%提升至30%,并加征炼油厂税款,试图攫取更多利益。

2. 政治操弄与民意转移

转移国内矛盾:尼日尔人均GDP仅642美元,民众生活困苦。军政府将中企塑造成“资源掠夺者”,煽动民族主义情绪以巩固政权合法性。

“去殖民化”的误伤:在驱逐法国驻军、退出法语国家组织的“反西方”浪潮中,尼日尔误将中企视为“新殖民者”,忽视了中国在基建、就业上的实际贡献。

3. 地缘博弈的棋子

西方势力的潜在干预:法国、美国被逐出后,尼日尔试图引入俄罗斯瓦格纳集团,以资源换取军事支持。西方可能暗中煽动对华强硬,削弱中国在非能源布局。

大国竞争的“渔利”心态:军政府误判形势,试图在中、俄、西方之间“左右逢源”,却低估了中国在尼日尔经济命脉中的不可替代性。

驱逐中企的决策迅速引发“反噬效应”:

1. 经济命脉的断裂

石油出口停滞:尼日尔90%原油依赖中企建设的输油管道,停摆后外汇收入锐减,被迫高价进口成品油,财政赤字雪上加霜。

基础设施瘫痪:中企承建的铁路、桥梁项目若中断,物流成本将激增,进一步拖累工业化进程。

2. 民生灾难与社会危机

失业与贫困加剧:中企直接提供超4000个就业岗位,间接带动数万人谋生。工厂停工后,民众“打零工”维生的模式难以为继。

物价飞涨与民生崩溃:油价带动运输成本上升,食品、日用品价格飙升,底层民众生存压力骤增。

3. 国际信任的崩塌

外资企业对尼日尔政策稳定性的信心受挫,未来投资可能转向更成熟的市场。军政府的“短视”行为或使该国长期陷入“资源诅咒”。

这场危机不仅是双边关系的考验,更折射出中非合作中的普遍挑战:

1. 技术依赖与经济主权的矛盾

尼日尔虽坐拥丰富资源,却缺乏独立开发能力。中企的技术、资金投入使其成为经济支柱,但军政府将“主权”狭隘理解为“驱逐外资”,而非提升本土能力。

2. “平等合作”与“利益分配”的平衡

薪资争议的真相:中方技术骨干月薪8600美元与本地员工1200美元的差距,源于职责差异(管理vs辅助)与风险补偿(海外补贴、安全风险)。尼日尔员工工资已是当地平均收入的24倍,远高于公务员水平。

合作模式的优化空间:中企需加强本地化培训,推动技术转移,减少文化隔阂;同时需警惕东道国“坐地起价”。

3. “一带一路”的风险防控

政治风险预警:非洲政权更迭频繁,需建立动态评估机制,避免因政局变动导致合作中断。

法律与安保体系:借鉴“资源抵押”模式,强化合同约束力;设立海外安保团队,应对突发风险。

目前,尼日尔已释放谈判信号,但筹码有限:

中方的底线:维护企业合法权益,避免形成“妥协先例”引发他国效仿。

尼日尔的困境:短期内难以找到替代中企的投资者,俄罗斯、西方均无意或无力接手。

可能的解决方案:

债务重组与利益再分配:延长贷款期限,适度提高本地员工薪资,但拒绝“主权勒索”。

技术合作与本土化:加强尼日尔员工培训,逐步提升管理岗位比例,降低对外依赖。

国际多边协调:通过非盟、联合国等平台斡旋,推动尼日尔回归理性合作轨道。

尼日尔的教训揭示了一个残酷现实:在全球化时代,资源主权若脱离技术、资金与市场,终将沦为“空中楼阁”。对非洲国家而言,真正的独立不是驱逐外资,而是通过合作将资源转化为发展动力;对中国企业而言,如何在“走出去”中平衡利益与风险,仍是永恒的课题。

这场博弈的最终受害者,或许是尼日尔街头为油价发愁的普通民众。而军政府的“后悔”,恰恰印证了那句非洲谚语:“砍树的人,终将被树根绊倒。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏